來源:中國印刷博物館

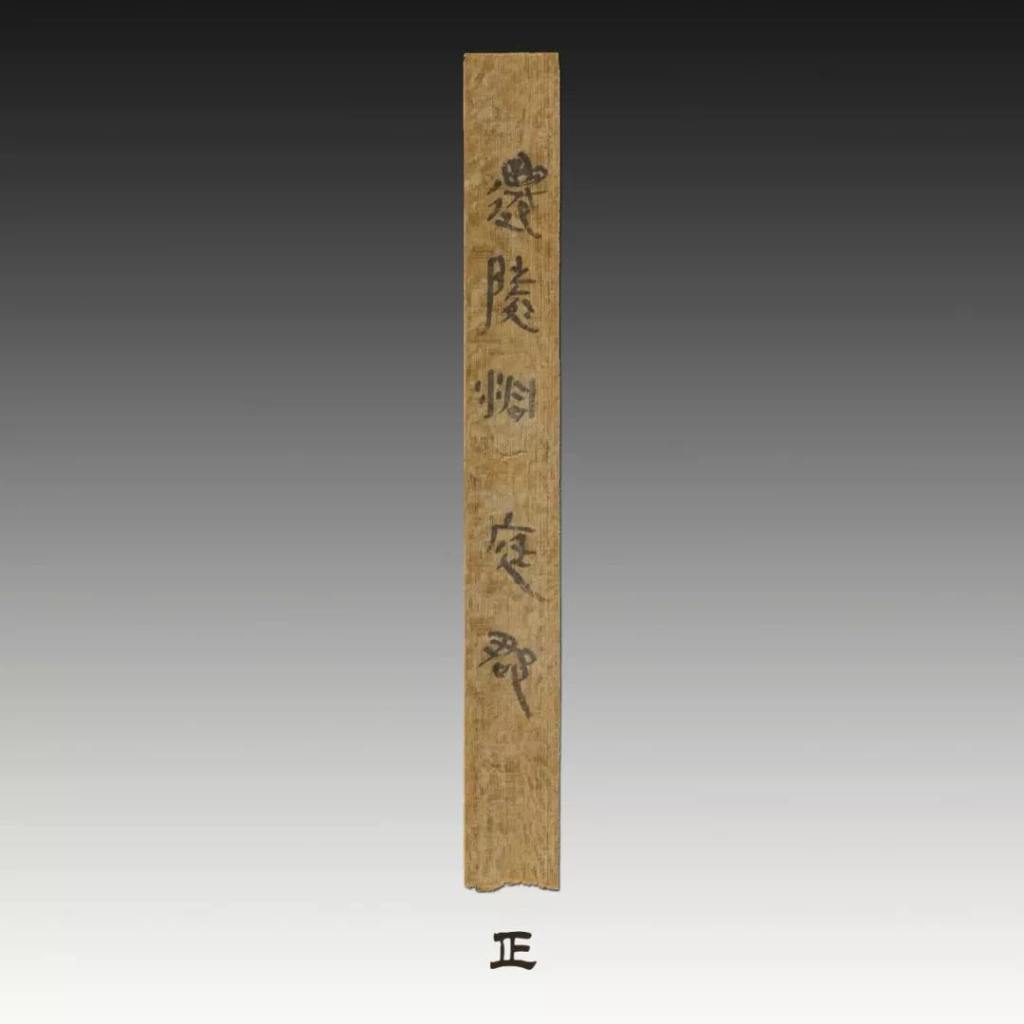

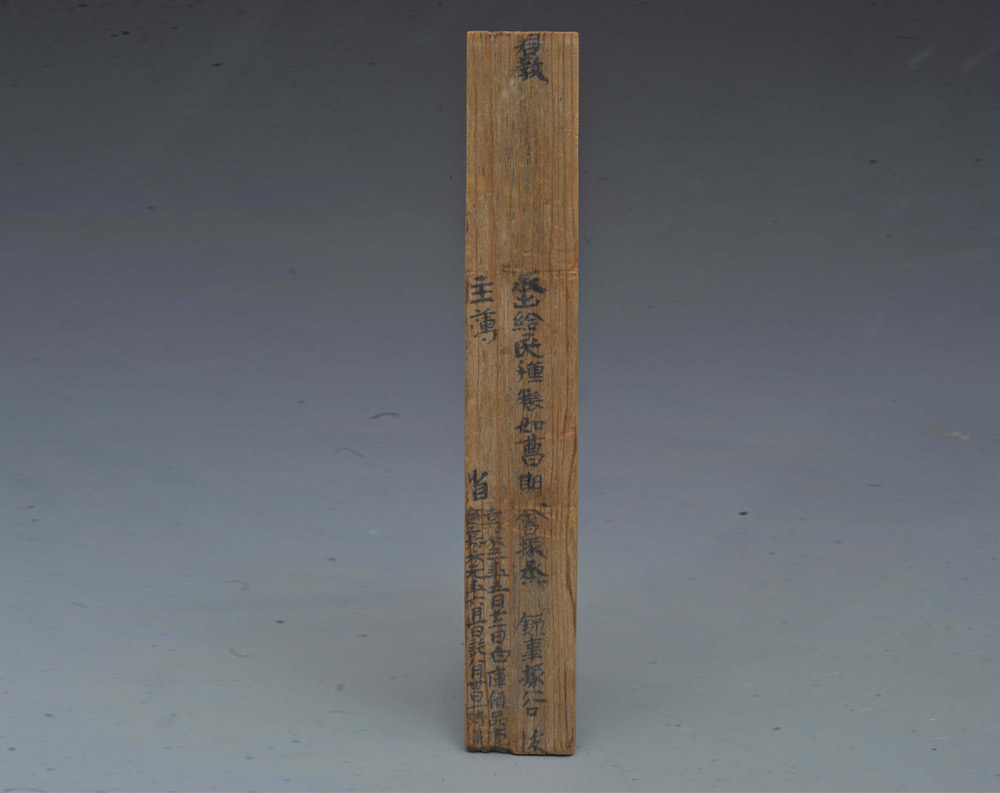

我們每天都要看的書,最開始的樣子就是簡牘。不過簡和牘是兩種東西。“簡”字從竹,是把竹子削成平平的一小片豎條,從上到下直直的,只能寫一行字;牘,是寫了字的木片,版面比較大,經常用作公文處理。現在“簡牘”合在一起已經成為一個名詞。不過在紙出現前的約2000年的時間裡,書寫上一直以竹簡為主。關於這一點,我國文獻記載和考古發現均可以說明。

雖不像甲骨文的發現那樣一鳴驚人,但用簡牘來記事作文是我們一直都知道的事情,而且可能遠早於甲骨記事。《尚書·周書·金縢》寫周公為武王祈福——“史乃冊祝”,《尚書·周書·多士》“惟殷先人,有冊有典,殷革夏命”,《詩經·小雅·出車》寫因有緊急的軍書來到,戰士不能回家,“豈不懷歸,畏此簡書”。這些記載說明商周時期乃至更早,文字的主要載體介質就是竹簡。

幾個最主要描寫書籍的字都和竹簡有關係。

冊,最早見於甲骨卜辭。字數比較多時,一根竹簡寫不下,就寫在多枚竹簡上。將這些單枚簡按照上下文順序依次擺好,用皮繩兩道編好。孔子讀書勤奮,幾次翻爛了編連《周易》的皮繩,“韋編三絕”就是這麼來的。

篇,是比冊更大一點兒的計量單位,有很長的文字內容在一起完整地成為一個單位。通常一“篇”中可能有很多“冊”。班固著錄最早的系統性書目《漢書·藝文志》,就大量採用篇來做書籍描述單位,因為東漢時能搜集來的書籍大部分都是簡書。

典,雙手捧冊為典。許慎在《說文解字》裡講典,說它從冊從大,是重要的書,所以用來稱呼“三墳”“五典”“八索”“九丘”這些上古最重要的書。我們今天看到“典”,仍然有一種威嚴古雅的觀感。

比如“史”字。《說文》謂:“史,記事者也。從右持中。”說寫史要有公正立場,不偏不倚,正是史家之傳統,2000年來無人疑問,直到清末吳大澂據金文字形提出“從右執簡冊說”。他說:“史,記事者,象手執簡形。”古人寫簡,不像我們今天這樣伏案寫作,而是一手持簡,一手秉筆,懸空而書。吳大澂的新論正好也符合簡書規制。如果真如此,人類萌發歷史概念的那一刻,或許就受到了簡冊書籍的啟發。

此外,還有比簡更短一些用於占卜的“簽”,大臣上朝時舉的“笏”板,算數時用的“籌”,都是因為竹簡的關係而造出來的字。

我們再來說一說“牘”。它是採用一塊平整的木板,在上面寫字或者畫上需要的地圖和紋飾樣子。因為尺寸比較大,所以用起來比較自由,不像簡只能寫字。王充在《論衡》裡寫道:“斷木為椠,㭊之為板,力加刮削,乃成奏牘”,就是製作木牘底板的過程。寫了字的木板叫做牘,還沒寫字的叫做椠。古人寫起文章來用字雖然少,可是意思一點兒也不馬虎。

說到牘,好像一般都附庸在簡的後面,原因可能有幾個。第一,簡出現和使用的時間要遠早於牘。從文獻和相關出土文物看,竹簡大約從上古時代一直用到公元5世紀初,而木牘從秦漢時才出現,使用數量也遠不如竹簡。第二,木牘一般單片使用,也有數片編連成“札”的,但不普遍。牘主要用於政府公文性質和書信函柬,長篇著述一般還是使用簡。劉禹錫《陋室銘》名句“無絲竹之亂耳,無案牘之勞形”,正是以案牘代指公務文件。今天我們也用尺牘代指書信,“尺牘書疏,千裡面目”,就算遠隔千里,收到故人來信見字如面也倍感親切。

下一个:舌尖上的中亞

關注我們

聯繋我們

中國廣袤傳媒集團國際有限公司

聯繫電話:00852-35807372

公司地址:香港納坦路721-725比利時銀行塔樓14樓1406室

服務郵箱: 845692306@qq.com

中國廣袤傳媒集團國際有限公司

地址:香港納坦路721-725號比利時銀行塔樓14樓1406A室

www.zggmcm.com